2023年5月25日16:30,印度知名独立制片人、社会活动家、外籍兼职导师史瑞·普拉卡什(Shri Prakash)教授为我院师生开展了题为《文化、历史、审美—电影音乐的嬗变》学术讲座,此次活动是教育部“国际产学研用合作会议”框架下引聘外籍兼职导师联合培养研究生的项目在传媒学院的首次落地,也是学校开展高层次、实质性、多元化国际交流的重要举措。史瑞教授应邀前来中国进行为期十天的“一带一路”中印影视文化学术交流和讲座,本次讲座是学院“外籍兼职研究生导师学术交流系列活动”,也是“一带一路”中印影视文化国际学术交流的第一场讲座。讲座由传媒学院副教授李莉主持,王眉钧副教授、唐圆鑫博士翻译,传媒学院师生近百余人参加了讲座。

史瑞教授以影视创作中常见且易混淆的概念切入,通过讲解,让同学们辨析重要概念,史瑞让大家思考:影视创作是一个再生产(re-product)、再创作(re-crate)还是再呈现(re-present)的过程?通过对丰富的案例和细致的阐释,史瑞教授指出影视创作和其他的艺术门类一样,都是一个再呈现的过程。再呈现意味着可以通过创作人的文化、历史、宗教、家庭记忆和感知对的“真实”进行主观的组合,从而反应客观现实。史瑞教授从框架、景观如何选定等影视拍摄的问题出发,探讨影视与经验、感知、记忆等的关系,以印度宝莱坞电影Gully Boy为案例,探讨电影音乐的嬗变,史瑞教授认为,电影音乐是电影中小且重要的部分,如电影Gully Boy的音乐其歌词和音乐文化的来源完全不同,但是却巧妙地结合了起来,歌词主要来源于对于“自由”的媒介考古,串联着人民为了争取“Azadi”(自由)的社会事件,hip pop音乐则经历了从奴隶音乐到蓝调blues再到摇滚最后成为hip-pop的演变过程。史瑞教授详细讲述了音乐作为一种载体如何承载历史和文化记忆,并最终成为影视音乐中对所要表达的核心内容的展现。

讲座最后,在座的同学与史瑞教授进行了热烈的互动,同学提出宝莱坞电影是不是对好莱坞电影的模仿;为何印度电影总是表现以家庭记忆;印度电影为何喜欢纳入歌舞等问题,史瑞教授对同学们的提问进行了细致的回答,他认为宝莱坞电影的起始点是“站在”好莱坞电影这个“巨人”的肩膀上,宝莱坞电影绝不是对好莱坞电影的模仿,而是在电影技术与发扬印度传统文化之间协商的基础上向前发展的,家庭记忆是宝莱坞电影的基本记忆场,从文化和商业角度家庭记忆也是广大受众能够很好接受的,歌舞是印度的文化,群舞是印度数千年种姓制度下,民众习惯的表达方式。整个讲座精彩纷呈,是一场高品质的国际学术盛宴。

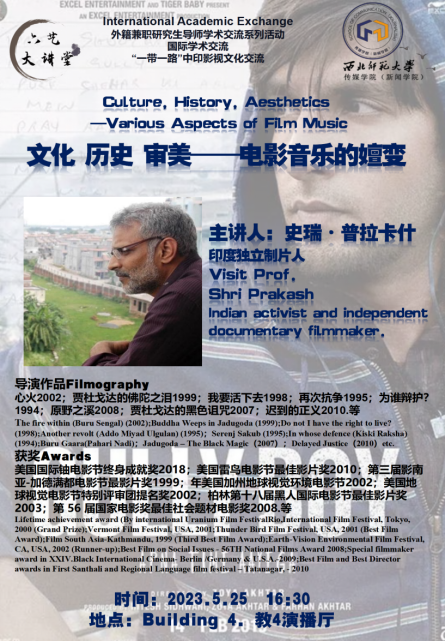

史瑞·普拉卡什(Shri Prakash)导演作品简介:《心火》2002;《贾杜戈达的佛陀之泪》1999;《我要活下去》1998;《再次抗争》1995;《为谁辩护?》1994;《原野之溪》2008;《贾杜戈达的黑色诅咒》2007;《迟到的正义》2010等。获奖:Awards美国国际铀电影节终身成就奖,2018;美国雷鸟电影节最佳影片奖,2010;第三届影南亚-加德满都电影节最影片奖,1999;美国加州地球视觉环境电影节,2002;美国地球视觉电影节特别评审团提名奖,2002;柏林第十八届黑人国际电影节最佳影片奖,2003;第56届国家电影奖最佳社会题材电影奖,2008等。