传媒六艺大讲堂|中国社会科学院文学研究所副研究员陈思为我院师生作线上学术报告

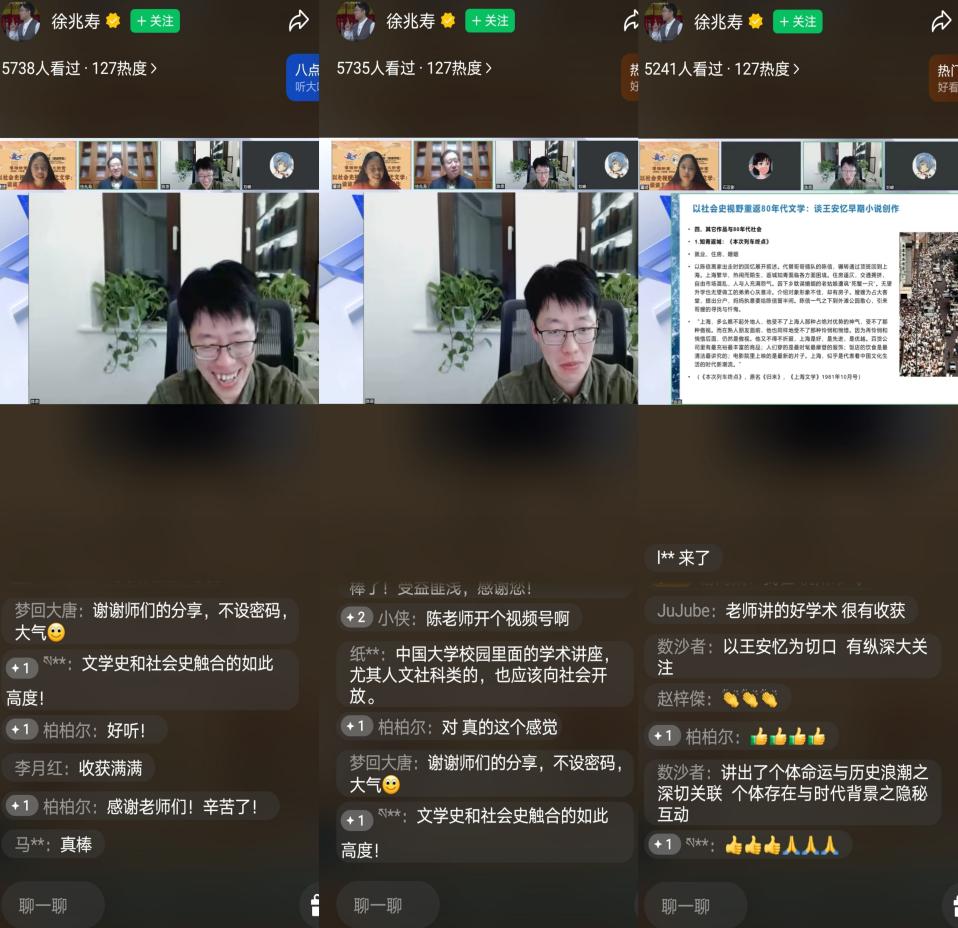

2022年12月8日晚,学院邀请到北京大学文学博士,哈佛大学东亚系访问学者,中国现代文学馆特邀研究员,中国当代文学研究会理事,中国社会科学院文学研究所当代室副研究员陈思,为我院师生在线开展了题为《以社会史视野重返80年代文学:谈谈王安忆早期小说创作》的学术讲座。会议由传媒学院董婕博士主持,徐兆寿院长在开讲前做了欢迎致辞,并说明了“中国话语、中国叙事、中国形象、中国美学——中国当代文学名家系列学术讲座”的举办初衷和意义。本场学术讲座同时对外全程直播,受益师生和直播间听众达到了近6000人,取得了良好的学术效应和积极的社会传播效应,为学术讲座的传播开创了非常良好的范例。

讲座伊始陈思便抛出“悬念”:在惯常的、线性的文学史叙述之外,如果换一种“社会史视野”的方法论,会不会得到“有别于文学史的对文学的判断”?围绕这一讲座悬念,陈思首先提到了王安忆的早期小说《雨,沙沙沙》,并指出王安忆将特定的历史讯息作为创作媒介与“自我情绪的小说”相勾连的事实,以及对社会历史的“自我判断”的发抒。紧接着陈思以王安忆的《分母》为例,细致地分析了其折射的“教育革命”问题:新的身份政治——红与专的重新定义,失落的意义感与连带感,“教育内卷”起点与待业青年问题。同时,又兼及诸如人生的路的讨论、“升学率”的问题、80年代个人主义的残缺感等重大意义的问题。

再次,陈思以《本次列车终点》为例,分析了知青返城中的就业、住房、婚姻、代际冲突等问题;以《尾声》分析了“改革”的代价问题;以《流逝》《庸常之辈》探讨了王安忆关于劳动和生活伦理的重建问题。最后,陈思重申了“社会史视野”(transcritique)作为方法论的本质含义:文学叙述与历史的碰撞和反复观照。同时指出当代文学研究与史料关系的处理问题。

讲座结束后,董婕老师做了总结和点评。她指出,陈思的整场讲座紧贴着文学文本和历史文献,做到了文学研究与社会史视野的高度融合,不仅为听众勾勒了一个有别于文学史的、立体的、多维的、客观的“80年代”,显示了深厚的研究功底,同时展示了人文学者特有的担当和情怀,把历史和当下深深地勾连了起来。也在一定意义上回答了“文学何为”这一恒久又常新的命题。正如直播间的网友评论的那样,“以王安忆为切口,有纵深大关注”。徐兆寿院长在结束辞中指出,“陈思重启了一个80年代,一个理性的80年代”。陈思和同学们互动交流之后,整场讲座在热烈高涨的氛围中结束。