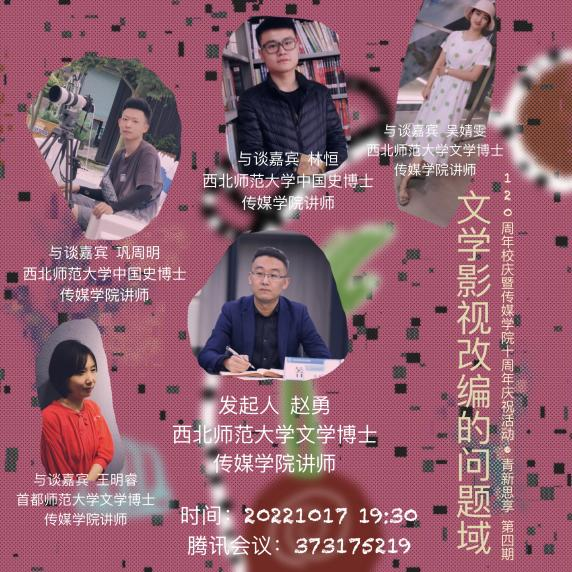

2022年10月17日晚,“120周年校庆暨传媒学院十周年庆祝活动·青新思享”第四期“文学影视改编的问题域”学术论坛于腾讯会议直播间举办。本次活动由传媒学院戏剧与影视系主任赵勇发起,与谈嘉宾为传媒学院青年讲师王明睿、林恒、吴婧雯、巩周明,由徐兆寿院长、王德祥书记、赵丽瑾副院长致辞,由杨华副院长进行总结。

传媒学院戏剧与影视系主任赵勇博士首先进行论坛主题“破题”。赵勇认为,文学影视改编研究中到底有哪些研究方向和学术路径,有哪些研究的层次,这些方向、路径和层次之间有着怎样的逻辑关系,这些问题一起形成了文学影视改编的“问题域”。在这个问题域之中,最显而易见的三个研究方向就是“文学本位”的研究、“影视本位”的研究,以及中立立场的研究。文学本位的研究认为改编是对文学文本的阐释、传播、意义延伸和扩展,甚至认为影视也是文学的一种不同形式;影视本位的研究认为改编的中心是影视艺术,文学只是影视创作的素材;而中立立场的研究更注重改编这种行为和现象本身,注重改编与社会文化的关系。

传媒学院青年教师王明睿博士认为,鲁迅作品的改编一直以来都备受关注,从三四十年代到今天,鲁迅作品的改编不仅时间跨度大,更是吸引了很多海外导演的目光。从改编类型上来看,中国的改编涉及了戏曲、戏剧、电影、电视剧等领域,而海外的改编主要集中在戏剧方面。从改编的主题上来看,中国的改编与时代发展结合紧密,而海外的改编主要集中在对原型哲学式的探讨。不同的文化背景对鲁迅作品改编的影响是多方面的,包括人物塑造、叙事模式、改编体裁、作品主题等诸多方面。这也从侧面反映出了鲁迅作品的丰富性、复杂性以及经典性。

传媒学院青年教师林恒博士认为,纵观百年中国文学与电影的发展关系,电影从早期作为复制戏剧舞台的杂耍,到后来作为意识形态的工具,再到改革开放后与文学的联姻,乃至如今成为一种兼具商业与艺术的文化产品,人们对电影本体的认识在实践和探索中不断深化。文学改编电影不仅是中国电影的独有特色,同时也符合艺术发展的客观规律。看似影像掌握了时代的话语权,而严肃文学不断受到边缘化,但其实两者的命运早已紧密地结合在一起。文学的式微将会导致电影落入庸俗和形式化,文学如果不能积极地融入影像市场,则会曲高和寡,逐渐被时代抛弃。因而,文学与电影必须在互相融合、不断渗透的基础上才能不断向前发展。

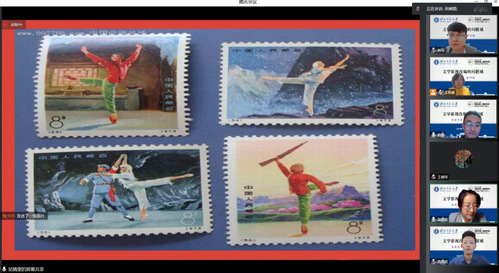

传媒学院青年教师吴婧雯博士认为,作为一部践行了延安文艺思想的民族新歌剧,《白毛女》既创造出了民众接受的曲艺形式,也为电影、京剧、芭蕾舞剧等其他艺术的转化打下了坚实基础。从对《白毛女》的数次改编中可以看出,它是对这部文艺作品的主题、内容、人物的反复解构与尝试。尤其是在经济飞速发展的大背景之下,人们“对于文化的态度发生了改变:从欣赏转为消费。”我们又该如何欣赏《白毛女》?从文本的《白毛女》到歌剧、京剧、芭蕾舞剧的《白毛女》,这部红色经典的改编不仅是艺术的需要,也是底层民众的精神需要,更是文艺创作大众化的具体表现。它的改编是在历史沉浮、传播媒介与观众审美诉求等多重质素的合力下完成的。

传媒学院青年教师巩周明博士认为,现阶段以媒介定义网络文学的概念显然是片面的,同样也不利于网络文学理论研究。网络文学的创作要重塑中国文学的核心价值,将网络文学的创作纳入到核心价值体系当中,要遵循文学创作的基本规律,即“文学即人学”所倡导的人性常道的规律。网络文学作家如果能够研究人性的规律,且把握住时代的核心价值,一定能够创作出优秀的网络文学作品。网络文学的本质是文学,其根本在于审美价值的传播,抒发个人情感以及揭示生命的意义,如果网络文学否定了这些特征和作用,就不能称之为真正的文学。同样网改剧在丰富满足大众娱乐生活的同时,一定要承担起人文精神补给的责任与义务。

传媒学院副院长杨华对本次“青新思享”论坛进行了总结。杨华认为,第一,通过五位青年教师的讲解,为“文学改编影视的问题域”的主题问题提供了更多的思路与方法。第二,五位青年教师所探讨的话题挖掘了文学改编影视剧问题探讨中存在的不同立场与声音,还原了“声音考古”的话语方法,希望五位青年教师在较好的研究基础之上,借助传媒学院所建立的研究平台,继续完成相关学术研究。第三,“青新思享”学术论坛活动是传媒学院非常重视的品牌学术活动,在西北师范大学120周年校庆和传媒学院10周年院庆的契机下,希望学院其他青年教师积极参加,将“青新思享”学术论坛活动继续延续。