2022年11月17日19点半,北京师范大学艺术与传媒学院教授、博士生导师,中国美术学院、中央戏剧学院客座教授,北京电影学院首届文学(电影学)博士陈晓云教授应邀为我院师生开展题为《电影创意与故事的N种写法》的学术讲座。本场讲座是2022传媒学院研究生“学术月”系列活动之一。传媒学院副院长赵丽瑾教授主持讲座并致辞。传媒学院300余名师生在线上聆听了陈晓云教授的精彩讲座并交流互动。

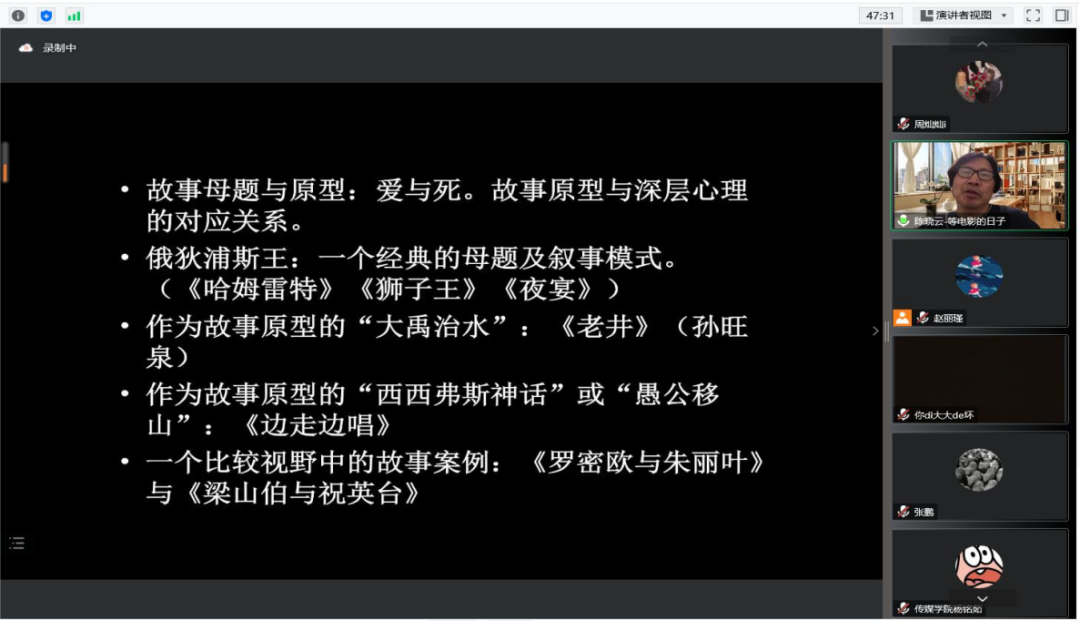

陈晓云教授分享了自己近年来对于“电影空间”概念的研究,通过举例分析电影创意的优劣案例,说明电影不仅要在视听层面打动观者,更重要的是要通过审美创意直抵人心,触及观者的情感和精神。陈晓云教授认为:空间和时间是电影叙事最重要的维度,电影的叙事的空间背后总是蕴藏着时间性,他对比分析了东西方艺术传统在时、空维度所经历的不同:西方文学以《荷马史诗》为源头,叙事体小说尤其是长篇小说作为文学主体呈现出宏大叙事的美学特征。而东方诗学以《诗经》为源头,注重言志与抒情,特别是诗、文、画之间的精神关联。“轴心时代”作为人类文明的重大突破时期,为不同思想文化传统起源的电影审美艺术在精神内涵的连接上起到了打破时、空限制的作用。

陈晓云教授还以电影大师基耶斯洛夫斯基的影片《蓝白红三部曲》、贝托鲁奇导演的《末代皇帝》、德拉邦特导演的《肖申克的救赎》、陈凯歌导演的《荆轲刺秦》为例探讨了影片的基本价值观表达如何在“影像”和“叙事”运用。他认为“主题先行”旨在说明电影是用来讲故事而不是讲道理的。电影中的空间往往超越了原初意义上的空间所指,而形成了全球想象,电影正是以文化认同的范式来想象性地解决“影像”和“叙事”困境。

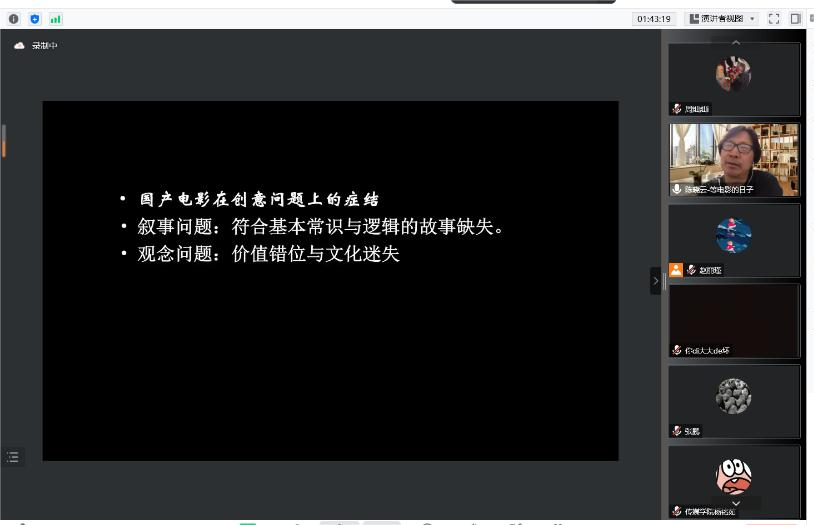

针对国产电影的问题,陈晓云教授结合全球化和本土化之间充满张力和矛盾背景进行了分析,他指出国产电影的问题表现在叙事上缺乏基本常识与逻辑;观念上价值错位与文化迷失。文化的差异让当下的我们很难脱离“世界”来单纯探讨“中国”,而文化存在的重要前提恰恰是其不可复制的差异性。陈晓云教授认为:“对人类有悲悯之情,对电影有敬畏之心”是我们应该秉持的态度。

在讲座的互动环节,陈晓云教授与在场师生进行热烈的讨论与交流。陈晓云教授结合自己这些年的心路历程,回答了同学们提出的“随着电影播放的平台和载体不断变化,如何正确解读电影”等问题,陈晓云教授认为同学们存在对电影的差异性解读是正常现象,我们需要认清现在、重返历史,结合时代信息去解读电影,时间是判断一部电影是否是经典永恒的标准。

最后赵丽瑾副院长对本次讲座进行总结,并对陈晓云教授表示感谢。此次讲座内容话题前沿、视野开阔、视角新颖,开拓了同学们的学术视野,让大家受益匪浅!