10月21日,伴随着西北师范大学全员核酸检测的开始,传媒学子也纷纷行动,在抗疫中留下了最美的痕迹。他们或扛起摄像机,或执笔书写,或奔赴采访,或协助工作……他们的身影随处可见,是寒冷黑夜里一阵温暖的力量。

“不速之客”突然降临,传媒学院新闻中心负责人楚玉珂却在第一时间发布了核酸检测视频。在没有准备时间的情况下,楚玉珂仍然选择直面挑战,他找到同班同学孟军浩商议合作,两人一拍即合,开始了拍摄。楚玉珂负责航拍,孟军浩用相机拍摄,二者完美协作。

新闻人,逆行者

楚玉珂:传媒学院负责人

“把理论用到实践中去”是楚玉珂对拍摄过程的概括。拍摄时的他耐心又认真,对每一个镜头都视若珍宝。“有种见证历史的感觉,充分利用网络媒体的宣传资源,实现与师大抗疫同频共振。不仅能体验到所学专业的实践性,又能使外界了解到师大目前的情况。我认为这个事情非常有意义,把它发到朋友圈里,这就是我的一个回忆。”楚玉珂笑着说道。

那份对于拍摄的热爱,是他认真走好每一步的动力。更有传媒学子以笔为戈,划拨黑暗,心有绢秀,下笔锦绣。本着纪实理性的精神,挖掘疫情背后的故事,采访党员先锋、采访志愿者、采访医护人员……通过文字将爱与希望延续。

“想他人之所想,急他人之所急”

杨雅蓉:防疫应急志愿服务队队长

2019级新闻学1班

“想他人之所想,急他人之所急”“志愿者队伍就是在帮助别人,想他人之所想,急他人之所急。”校园防疫应急志愿服务队的队长杨雅蓉说道。

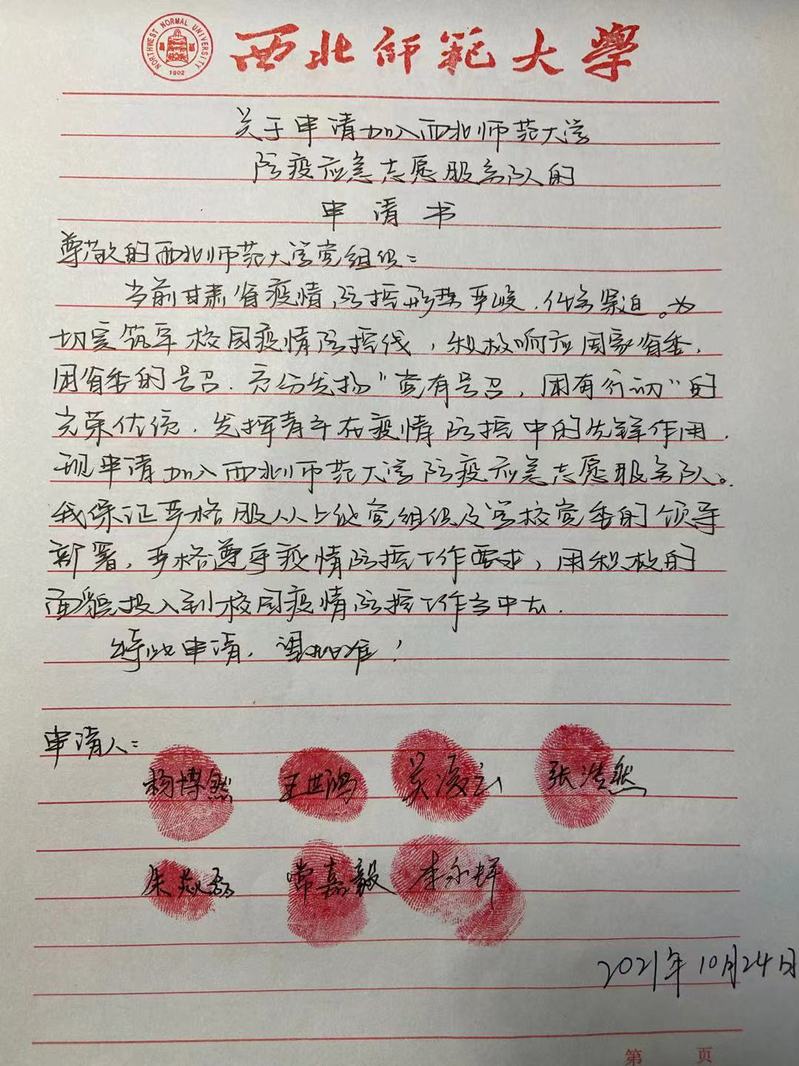

21号凌晨,接到校团委筹备组建一支防疫志愿队的通知后,她第一时间开始参与招募。她和志愿者们的有序组织,有力的帮助了校园核酸检测的开展。

日常,杨雅蓉主要负责整个志愿服务队的统筹工作,并对现场的一些突发状况进行解决。认真细致是他们的标签,奉献友爱是他们的原则。

“哪里需要我,我就在那里”

李小晶:2019级广播电视编导2班

“哪里需要我,我就在哪里。”疫情停课伊始,李小晶就第一时间加入到志愿者队伍之中。作为岗内志愿者的负责人,从停课到二轮核酸,他忙的团团转。

“事情总得有人做,值班老师、保安大叔、楼管阿姨,大家都很辛苦,但团结起来,就毫无畏惧,所向披靡,没有什么能扳倒师大人!”李小晶动情地说道。这也是所有师大志愿者的心声。正因为有许许多多“李小晶”默默付出,各项防控工作才能秩序井然地进展。

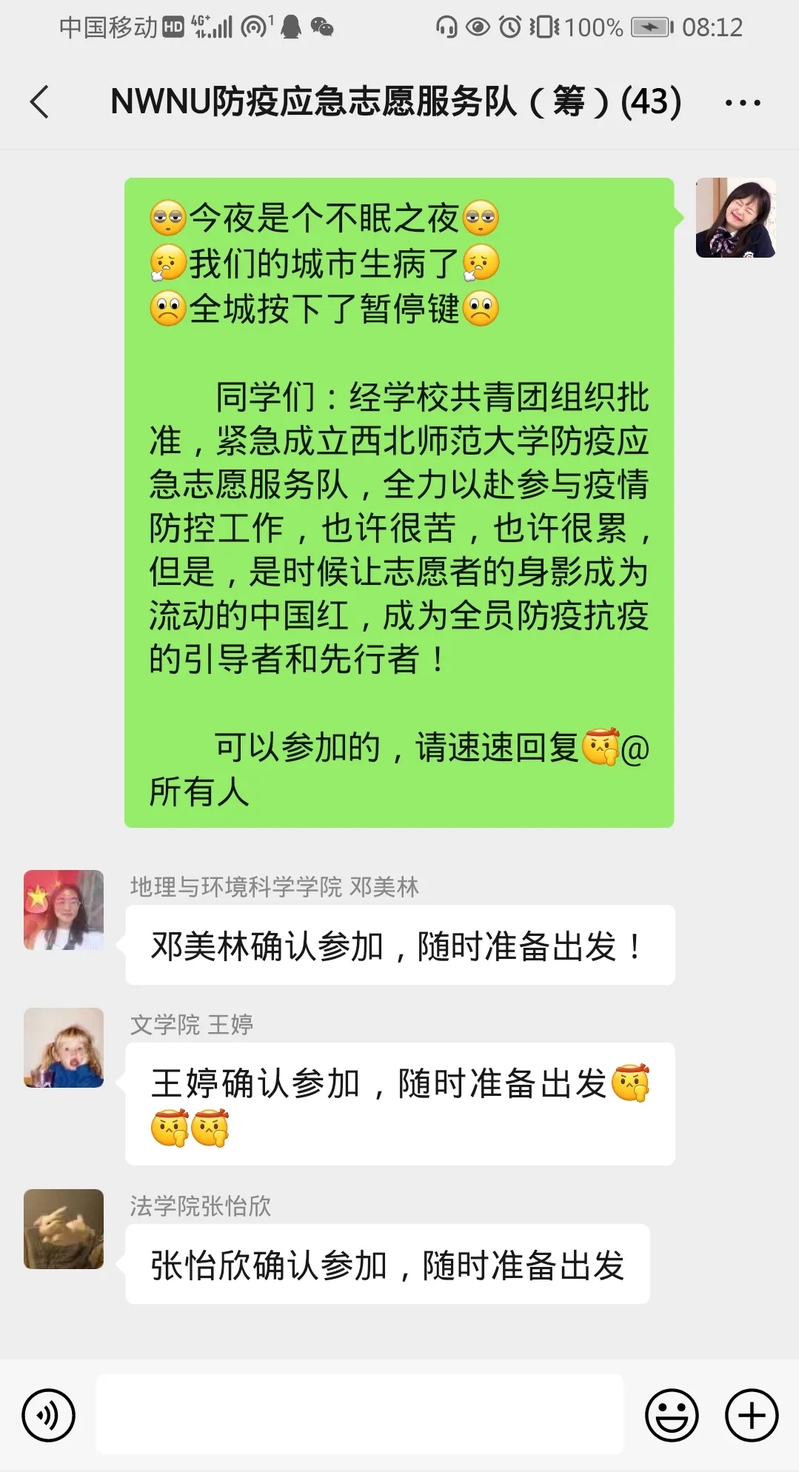

“赵德煜确认参加,随时准备出发!”

赵德煜:2020级播音与主持艺术1班

21号早上,天刚蒙蒙亮,来自传媒学院的赵德煜穿戴好自己的义肢,匆忙地往校医院赶去。当天早晨,一支防疫应急志愿服务队紧急组建,收到群里招募志愿者的消息,他想都没想就报名了。“赵德煜确认参加,随时准备出发!”一条简短却铿锵有力的消息震撼到了群里所有的人,每个人都不由得为他捏把汗。

他说,“我之前生过一次病,在医院住了很久。住院期间,我受到了很多志愿者的帮助,他们会推着我去做检查,到现在想起来心里依旧是满满的感动。我一直渴望有一个机会,让我也能为别人做些事情。”

从清晨到深夜,整整十四个小时的时间,赵德煜一直坚守在一线。帮助社区居民注册检测码、搀扶行动不便的老人、组织大家有序排队、在人群中鼓励人心……

活动结束以后,他发了一条朋友圈这样写道:“岂因祸福避趋之,坚守十四个小时,只为让金城快点好起来,最近累的已经不是自己的腿了,但至少在这次大考面前,我已经做到了我所能做到的一切。”

那抹动人的迷彩绿

漆斌强:2019级广播电视编导1班

室外不到10℃,学生们都穿上了棉衣、保暖外套,而2019级广播电视编导1班的漆斌强却只穿了一身单薄的“迷彩绿”,在寒风中坚强挺立,斗志昂扬。人群中,和那道“天使白”交相呼应,相得益彰。

“注意脚下,左右、前后间距拉开,健康码提前准备。”他正在检测点的拐角处分流人员,每来一支等待核酸检测的队伍,他都得像这样大声说话提醒,同时还要和队友做好配合,注意身后三个核酸监测点的人数,及时把队伍引导到人少的地方,避免出现人员拥挤。

忙起来,连一口水都很难喝到,尽管声音喊得嘶哑、双腿累得不想动,漆斌强也从来没抱怨过,从早上七点到晚上八点,除了吃饭时间,他几乎没有坐下来停过。全校两轮核酸检测,他的身影从未缺席,用训练有素的纪律和言出必行的执行力守卫着全场的秩序和安全,保障着核酸检测的顺利进行。

疫情当前,传媒学子冲上去了,用镜头记录着,用喇叭呐喊着,用文字描述着……一帧帧、一句句、一幕幕、一声声,他们是红色的也是蓝色的。在社会奉献中提高思想道德修养,在实践行动中精进专业能力,抗击疫情,传媒学子一直在路上。

无数像他们这样的师大青年,挺身而出,勇挑重担,为疫情防控保驾护航!相信我们终将穿过迷雾,驶向希望!