5月31日晚,2021“看中国·外国青年影像计划·甘肃行”项目举行线上外方指导老师报告会,外方指导老师、美国导演Jocelyn Ford担任主讲人,“看中国·甘肃行”项目主管刘江凯,传媒学院教师赵丽瑾、王立平、唐圆鑫、王国力以及中外方志愿者参加。唐圆鑫负责活动现场的翻译工作。

会议开始,Jocelyn老师亲切地向大家做自我介绍,她希望来自不同国家的导演与制片人能够增加沟通、相互了解,随时欢迎大家和她进行关于纪录片制作、构思方面的讨论。

为了帮助导演与制片人对影片创作进行整体把握,Jocelyn老师就纪录片的不同创作风格向大家进行了详细介绍,包括解释性纪录片、任务驱动型纪录片、观察类纪录片、混合式记录片等。不同的纪录片类型具有各自的创作风格和叙事结构,Jocelyn建议创作者开拓思维,大胆创新,根据自己的想法去选择合适的纪录片模式,通过风格多样的镜头语言去增强影片吸引力与趣味性,带给观众更为优质的观影体验。

Jocelyn表示,想法与创意是纪录片创作中很重要的元素,创作者们一方面要使故事情节设置尽量简单化,避免不必要的套路,注重影片新意,另一方面要注重多用画面和镜头语言,而非直接的表述讲故事,通过营造一个合理的语境,帮助观众理解作品思想及主旨。

Jocelyn举例多部纪录片,向中外志愿者们说明了纪录片内容真实的重要性,故事永远比技巧更重要,自然情感的流露比摆拍更吸引人。创作者需遵从所在国家的纪录片拍摄伦理,不得违背当地的公序良俗。同时,她也对纪录片后期的审核工作提出了建议和意见,她希望制片人在作品内容不触犯法律和社会秩序的情况下,尽量尊重导演的创作意图,尊重导演的想法和创意,未经导演允许不做随意的修改,避免引起不必要的纠纷。2021“看中国·甘肃行”项目主管刘江凯也再次强调了纪录片的审查问题。

好作品离不开好的拍摄对象,刘江凯表示,志愿者们在进行拍摄时要积极主动地和拍摄对象交流互动,努力与拍摄对象成为朋友,激发彼此间的情感共鸣,挖掘更多故事内涵,进而提升拍摄作品的质量。

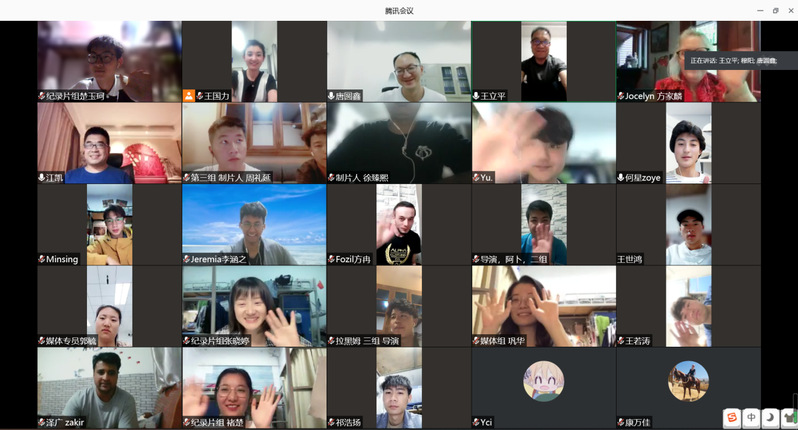

12个小时的时差,相隔万里的距离,此刻,虽然志愿者们和Jocelyn老师处在不同的国家地区,但是面对面的视频交流和学术对话却让彼此的感情迅速升温,大家徜徉在纪录片的海洋中,交流想法、分享见解,在中外文化交流中迸发出创作的激情!